Argument

-

Apologetics

-

Apologetics

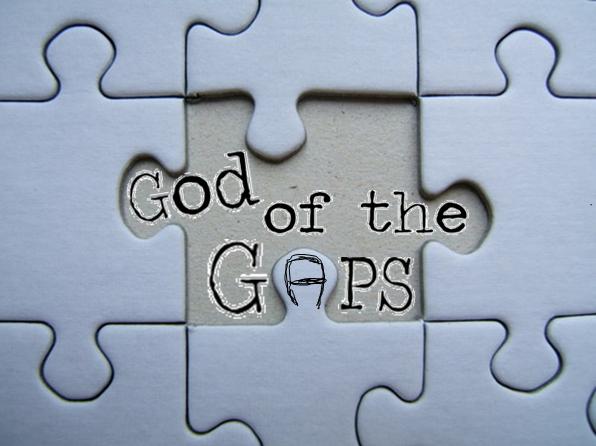

What’s Wrong with “The God of the Gaps” Argument

What’s Wrong with “The God of the Gaps” Argument?

أكمل القراءة »

المداخل المتاحة للدفاعيات - فتح الباب للإيمان – أليستر ماكجراث (الدفاعيات المجردة)

أكمل القراءة »

منطقية الإيمان المسيحي – أليستر ماكجراث (الدفاعيات المجردة)

أكمل القراءة »

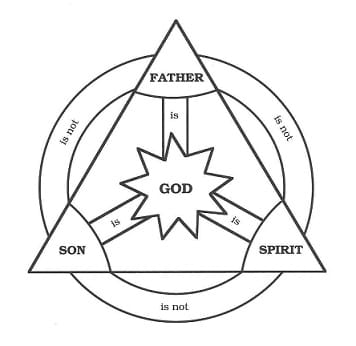

How Can One God Be Three? Speaking through the prophet Isaiah, God said, “My thoughts are not your thoughts, /…

أكمل القراءة »

Handling an Objection: “I love the moral teachings of Jesus but I don’t think He is divine.” This past week…

أكمل القراءة »

What’s Wrong with “The God of the Gaps” Argument?

أكمل القراءة »